「家」に眠るダイヤモンド。

こんにちは。日常キロク製作所の鈴木です。

不動産視点×キロクで「家との別れに向きあう」文化づくりを目指して、日々活動しています。

本日は、今期久々にはまったドラマ、先日最終回を迎えた「海に眠るダイヤモンド」をみて、

「不動産」と「時の流れ」について、感じたことをお伝えしたいと思います。

廃墟にあった、日常。

みなさん、今期の日曜ドラマ「海に眠るダイヤモンド」は視聴されていましたか?

私は普段あまりTVを見ないのですが、久々に、放送が待ち遠しいドラマでした。

※ご覧になっていない方はコチラ→ドラマ「海に眠るダイヤモンド」公式HP

長崎県に実在する端島(通称「軍艦島」)の最盛期と、現在の東京を舞台にしたヒューマンドラマです。

2015年に世界遺産にも登録された、今や廃墟の島、端島。

形が「軍艦土佐」に似ていることから、通称「軍艦島」とも呼ばれている

長崎県の南西沖に浮かぶ小さな島です。

石炭の採掘のため、1890年頃から本格的な石炭採掘がはじまり、1974年に閉山するまでの間

炭鉱の島として、炭鉱夫やその家族たちでにぎわっていました。

最盛期は5,000人を超える人が住み、人口密度は世界一。

限られた面積の中で大勢の住まいを確保せねばならず、日本で最初の

鉄筋コンクリート造アパートも、この島で建築されました。

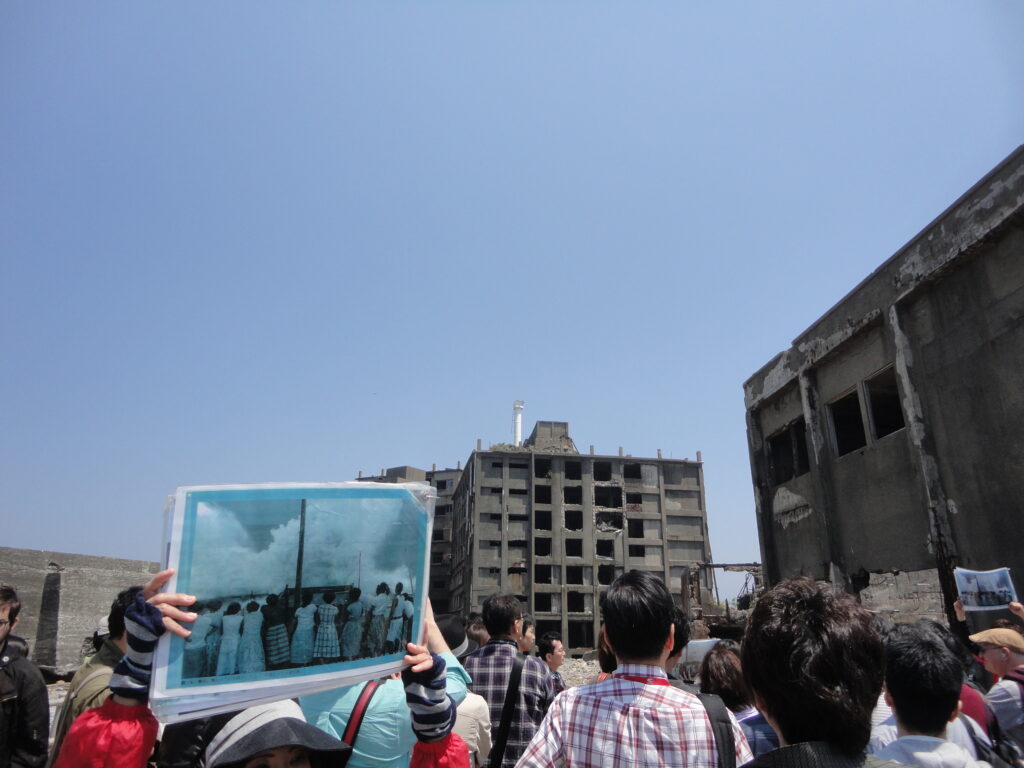

私は過去に2度、端島を実際に見に行ったことがあります。

1度目は大学生だった頃、ゼミの建築フィールドワークで。

2度目は世界遺産登録直前、ふらり一人旅で。上陸ツアーに参加しました。

その時に感じた、心がざわつく感じ。

ガイドさんが高く掲げる資料にうつる、端島の賑やかな日常と、今、目の前にある廃墟の

とてつもないギャップに、心が追いつかない。

ここに、人々の暮らしがあった。

それが、数十年でこうなってしまう。

端島は閉山という特殊事情があったにせよ、当たり前に続くように思える日常が、

当たり前ではないことを、まざまざと見せつけられた気がしました。

あのまちも。この家も。

ドラマの初回から度々挟まれる、「現在の廃墟群」と、

「生き生きした暮らしがあった頃」の対比シーン。

本作に限らず、こういった過去と現在の対比シーンに弱い私は、毎度、心を揺さぶられます。

この端島は、現実離れしていると感じるかもしれませんが、

空き家問題の現状をみると、近い未来、どこのまちでも起こりうる光景といっても過言ではありません。

ご実家の周りを思い浮かべてみてください。

学校前にあった、あの文具店。今は空き家になっているけど、30年前は子供たちで賑わっていました。

商店街の畳屋さん、あの洋品店、薬屋さんも。ご近所の、あの空き家でも。

今は見えない、けど、確かにそこにあった、生活、日常、笑い声。

誰もいなくなっても、建物やモノが形をとどめなくても

思い出も、想いも、残せる。 残してほしい。

「物語」が加わることで、時が止まったように見える空間が、再び動き出す。

“ あの日の我が家を、むかえに行く。 ”

そんな想いで、日々、お守りBOOKの制作をしています。

歴史の連続性

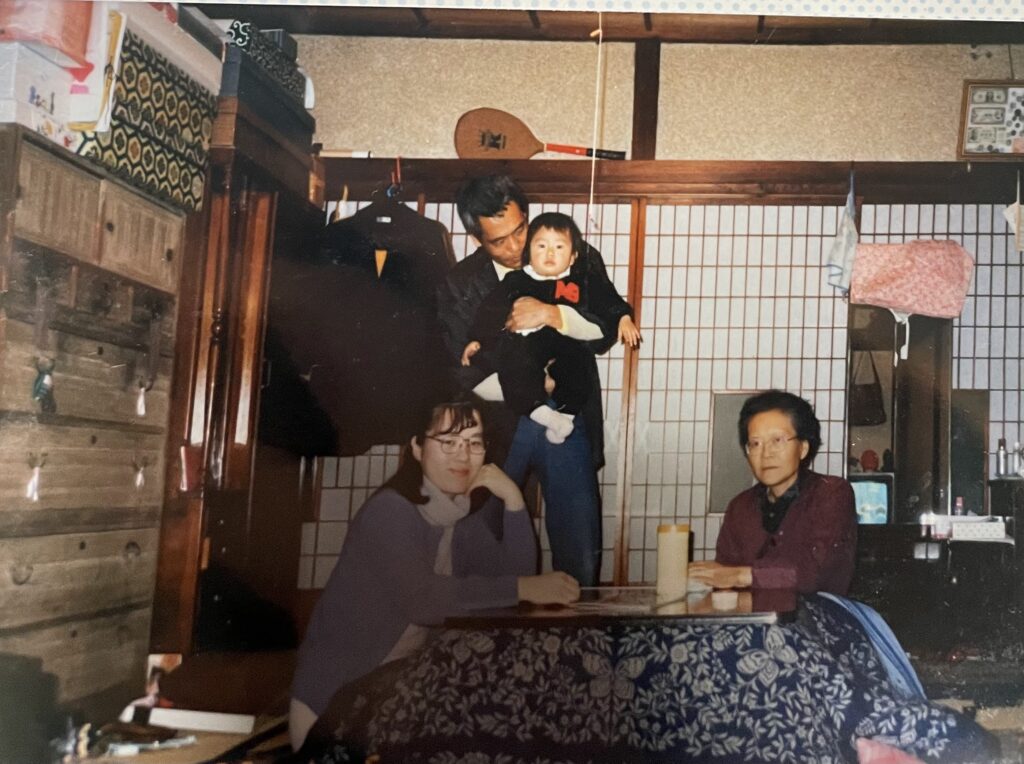

時の流れはとどまることなく流れて、古から今につながります。

100歳のおばあちゃんにも、ママに抱っこされていた時代があり、その先のご先祖も、同じように

やんちゃに走り回っていた子ども時代があり…

そういった人たちが生き抜いてきた日々の末に、「今」があります。

その頃、その人は、どんな場所で、どんな暮らしをしていたのか。何を見て、何を想っていたのか。

その場所で生きた人の日常の風景が知りたいと、願う人が必ずいます。私もその一人です。

どんなに「普通」と思える、この町、この家での日常も、記録に残す価値があります。

「身近な不動産」を舞台に、精いっぱい生きた人々の証が、そこにあります。

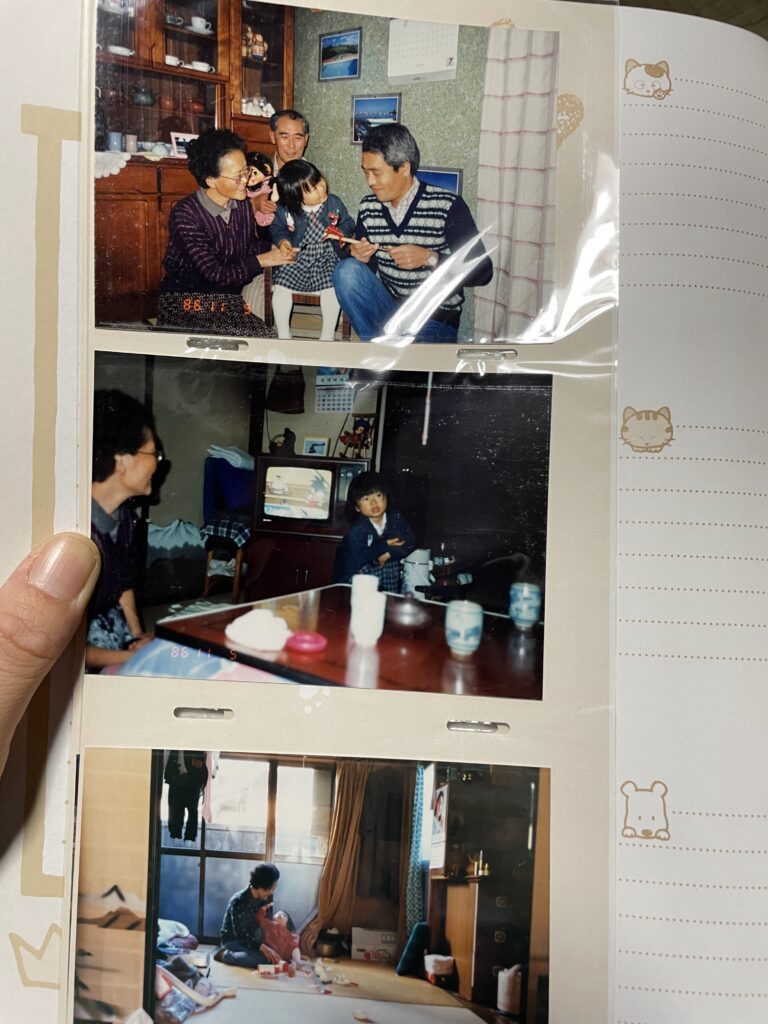

お守りBOOKの制作をしていて驚くことは、

「話をするような大したことないよ!」とおっしゃるお客様からも

必ず、ドラマチックなストーリーがあり、家族を想う、愛しいエピソードであふれていることです。

教科書に載るような出来ことだけが、「歴史」ではないことを、つくづく、感じています。

----------------------------------------------------------------------------------------

「誰もいなくなっても、玲央が覚えていてくれるのね。」

ドラマ最終回の終盤にある、印象深いセリフです。

廃墟となった故郷、あの頃の人たちはみな、いなくなってしまった。

だけど、記憶は次世代に紡がれ続けることに気づき、安心と希望を見出す。

「時間、そのもの」が残せなくても、過去と現在つないだ “鉄平の日記” のように、

「あの頃の日々」 と「今」 、そして「これから」をつなげる役目を果たす、記録づくりがしたい。

ドラマを見終わった今、そんな想いを、新たにしています。